近日,我国重大科技基础设施——高海拔宇宙线观测站(LHAASO,拉索)在银河系内多个黑洞X射线双星周边首次探测到能量高达百万亿电子伏特(=1014eV或100TeV)之上的超高能伽马射线辐射,包括SS 433、V4641 Sgr、GRS 1915+105、Cygnus X-1与MAXI J1820+070等五个天体,均为由恒星质量黑洞与伴星构成的强引力系统,当黑洞吞噬伴星物质时,能够以喷流的形式释放巨大能量,这种黑洞-喷流系统也被称为微类星体。拉索国际合作组的这一研究成果11月16日以“Ultrahigh-Energy Gamma-ray Emission Associatedwith Black Hole-Jet Systems”为题,发表在《国家科学评论》(National Science Review)上,我校天文学系李剑特任教授、杨睿智教授、博士后于艳红为共同通讯作者。

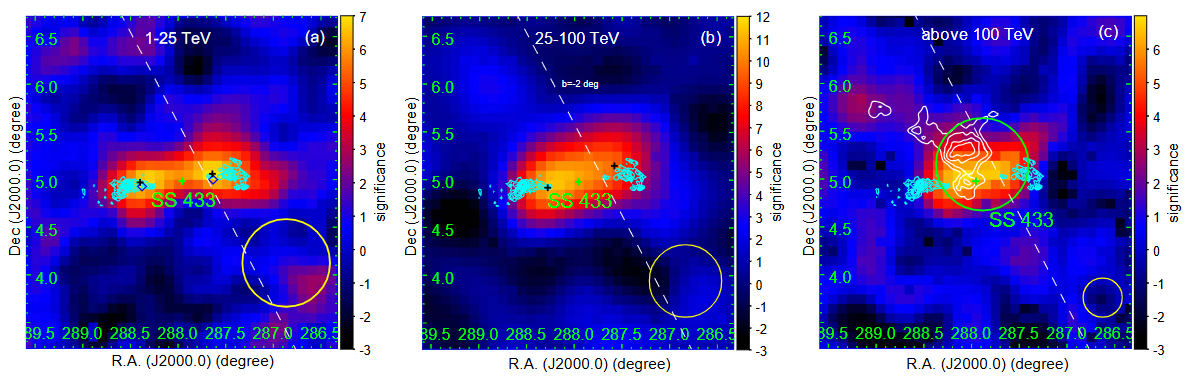

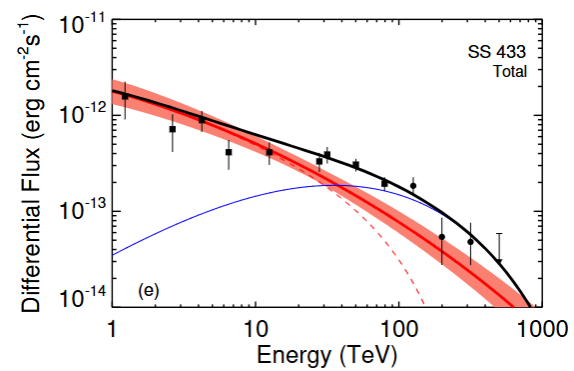

拉索的观测显示,这些系统的伽马射线能谱延伸至数百TeV甚至接近PeV,表明黑洞-喷流系统是极端高效的粒子加速器。尤其值得注意的是,SS 433的辐射形态在100TeV之下与X射线波段观测到的形态吻合,表明其源于喷流与黑洞东西两侧的星际介质相互作用产生的瓣状结构加速的电子;而在100TeV之上,辐射形态产生了变化,在南北方向产生了延展,并与黑洞周边一团由原子氢组成的质量云团位置重合(图1),强烈暗示SS 433的超高能伽马射线起源于由该系统加速的PeV质子与物质的强相互作用。而拉索对SS 433的能谱测量也显示出电子辐射与质子辐射共存的迹象(图2)。

图1拉索测量到的SS 433区域伽马射线显著性天图。左图:1-25TeV;中图:25-100TeV;右图:100TeV以上。图中青色十字代表黑洞的位置,青色的等高线为X射线瓣状结构,产生于黑洞双侧喷流与星际介质的相互作用。右图中白色等高线代表与SS 433相近距离上的原子云柱密度分布。

图2拉索测量到的SS 433区域伽马射线能谱(黑色数据点)。红色实线代表基于电子逆康普顿辐射模型对能谱数据的最佳拟合值,红色带状区域显示了最佳拟合的误差范围。红色虚线代表将最大电子加速能量降低至一个较合理的数值后的理论预期能谱。蓝色实线代表基于质子的强子辐射模型的理论预期能谱。黑色实线代表红色虚线与蓝色实线之和。

宇宙线是来自地外的高能带电粒子,主要成分是质子。长期以来,银河系内公认的主要宇宙线起源天体是超新星遗迹,但近年来观测和理论都发现它们无力将质子加速到PeV及以上的高能量,因此无法解释宇宙线能谱一个重要的结构“膝区”的形成。拉索系统性地发现5个微类星体的超高能伽马射线辐射,表明微类星体是银河系中一类新的PeV宇宙线加速器,极可能是“膝区”宇宙线的主要来源,为理解宇宙线起源的物理图景补上了一块重要的拼图。

论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf496

(物理学院、科研部)