近日,中国科学技术大学地球和空间科学学院、安徽省极地环境与新污染物重点实验室谢周清教授团队在极地环境方向取得新进展。研究人员通过开展北冰洋多学科走航观测,揭示了夏季浮游植物释放的溶解性有机物以及海冰融化引发的局部对流是驱动北冰洋汞释放并呈现显著时空变化的关键调控因素。7月2日,相关成果以“Marine phytoplankton and sea-ice initiated convection drive spatiotemporal differences in Arctic summertime mercury rebound”为题在《自然·通讯》发表。

汞是一种具有神经毒性的重金属污染物,摄入人体后可破坏中枢神经系统、引发免疫及生殖系统受损、慢性器官损伤、瘫痪甚至死亡。汞通过大气环流长距离传输,可到达并沉降至遥远的北极地区。北极是环境汞暴露的敏感地区,北极监测与评估计划(AMAP)报告显示:北极圈附近居民是全球汞暴露水平最高的人群之一。

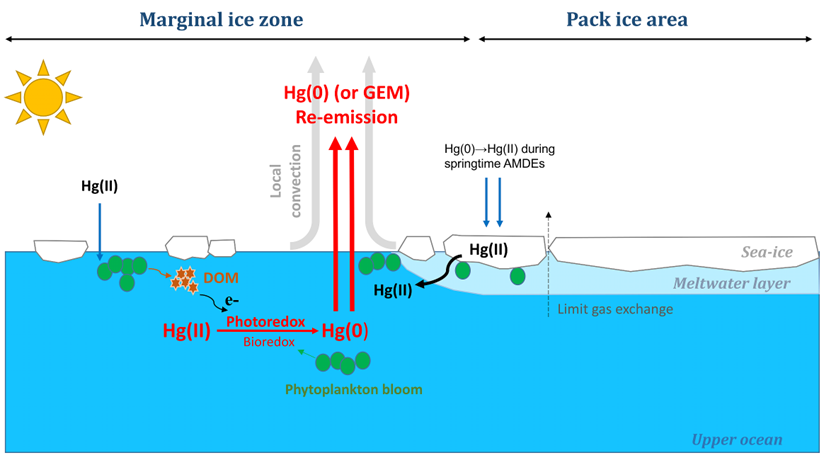

北极夏季的“汞反弹”是北极环境汞循环的一种特殊现象:每年7月至8月,大气中气态元素汞(Hg(0)或GEM)浓度会显著飙升,甚至达到北半球背景值的近2倍水平,成为大气“汞源”。夏季“汞反弹”及其传输将使得北极沿海地区,特别是北极苔原地区的Hg(0)干沉降通量显著增强,增加北极陆地生态系统的潜在汞暴露风险(Huang et al., Nature Communications 16, 903, 2025)。研究团队曾在国际北极气候研究多学科漂流冰站观测计划(MOSAiC)期间在北冰洋大西洋方向开展了观测,发现夏季海冰边缘区(MIZ)显著的大气汞排放是北冰洋夏季“汞反弹”现象的重要成因(Yue et al., Nature Communications 14, 4887, 2023)。然而,海冰边缘区汞排放为什么会更加显著?其关键驱动机制目前仍不清楚。值得注意的是,北极夏季“汞反弹”现象不仅具有空间热点特征(集中于海冰边缘区),在时间上也具有较明显的窗口期,通常在7月中旬至8月初达到Hg(0)浓度峰值,随后逐渐下降并在8月中旬之后趋于平稳。上述特征很可能是进一步了解夏季“汞反弹”现象关键驱动因素的切入点。

针对以上问题,研究团队在中国第13次北冰洋科考期间(2023年7月-9月)重点开展了自白令海峡到北极点(90˚N)的大气-表层海洋Hg(0)的同步观测,该区域是北冰洋快速变化的敏感区域,结合海洋化学和气象等多学科观测结果,以及数值统计模型分析,揭示了驱动北冰洋夏季“汞反弹”的三大关键驱动因素:

(1)海冰边缘区Hg(0)高排放潜势

研究团队发现,在北冰洋楚科奇海的海冰边缘区,表层海洋Hg(0)浓度显著上升,期间发生了大气Hg(0)浓度快速升高的“汞反弹”现象,两者浓度峰值高度吻合。经计算,海冰边缘区平均Hg(0)实测海-气交换通量(1.52±1.64 ng∙m-2∙h-1)高于整个航次平均通量水平达39%,有力证明了经历春季汞亏损(AMDEs)及夏季海冰融水汞输入的海冰边缘区是北冰洋大气汞的显著排放源。

(2)浮游植物的催化效应

已有的实验室研究表明,浮游植物渗出液中的溶解性有机发色团可以增强二价汞(Hg(II))光还原,促进水体Hg(0)的产生。本研究现场观测发现,夏初北极海冰消融后,阳光穿透海水促进浮游植物爆发性增长,并导致有色溶解有机物(CDOM)大量排放,“汞反弹”现象的时间窗口(7月-8月上旬)与夏初海冰边缘区的藻华事件相一致。期间,叶绿素及CDOM峰值与大气及海表Hg(0)浓度峰值相吻合。数值统计模型分析进一步显示,CDOM对大气Hg(0)浓度变化的贡献达24%,揭示了夏初海冰边缘区藻华时期排放的CDOM扮演了“催化剂”的角色,加速了海表汞的光化学还原,使其转化为易挥发的Hg(0)形态。

(3)海冰热、动力过程的促进作用

海冰融化引发的局地对流是加速“汞反弹”现象的“热力引擎”。综合大气Hg(0)、海-气温差及潜热通量(EFLUX)数据分析发现:海冰消融初期,冰间裸露海水与大气的温差可驱动海-气界面大气对流混合,加速海表富集的Hg(0)挥发进入大气。这种“热力泵”效应在冰层覆盖率50%-80%的海冰边缘区最为显著。

图1.北冰洋海冰边缘区(乐凡阁 拍摄)

图2.驱动北冰洋夏季“汞反弹”现象的关键过程示意图

研究进一步预测,随着北极增温加速,海冰变化将延长浮游植物生长季,局部对流也会更加频繁,北冰洋与大气之间的汞交换将可能加剧,从而增强北冰洋由“春季汞汇”向“夏季汞源”的季节性反转,进而影响北极汞的迁移转化过程及生物暴露途径,对北极生态安全构成新的挑战。

中国科学技术大学地球和空间科学学院特任副研究员乐凡阁为论文第一作者兼通信作者,谢周清教授为论文的共同通讯作者。该工作得到国家自然科学基金等项目资助。北极现场考察得到自然资源部国家海洋局极地考察办公室支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61000-z

(地球和空间科学学院、科研部)