近日,中国科学技术大学曾杰教授团队在甲烷干重整领域取得重要研究进展。研究人员通过调节金属-载体相互作用实现了分散良好的高密度的铑纳米颗粒的溶出。该催化剂具有良好的抗烧结和抗积碳性能,在甲烷干重整反应中表现出优异的性能。相关成果5月22日以“Harmonizing Nanoparticle Exsolution from Ce-Sm Oxide Matrix for Stable Methane Dry Reforming”为题发表于《德国应用化学》杂志(Angew. Chem. Int. Ed., 2025, e202503997)。

甲烷干重整是一种将温室气体(甲烷和二氧化碳)转化为高价值合成气的有效途径。然而,受强吸热性质的限制,甲烷干重整反应必须在非常高的温度(600−900摄氏度)下进行。结合还原性的反应气氛,催化剂的稳定性面临着严峻的考验。溶出型催化剂具有嵌入结构和丰富的界面,相较于传统负载型催化剂,展现出更强的热稳定性和机械稳定性。为了提高金属阳离子的溶出程度,研究人员针对钙钛矿材料,开发了多种策略,如掺杂、物相应力、阳离子交换等策略。然而,对于一般氧化物中纳米颗粒溶出的影响因素,目前仍缺乏原理性上的认识,高溶出程度与结构稳定性之间的平衡点仍有待发现。

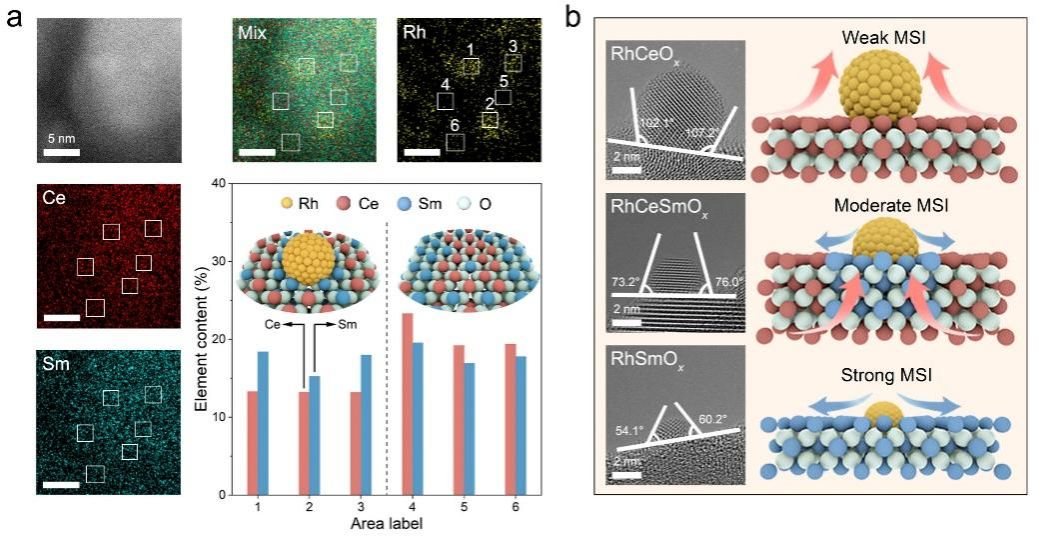

研究者从金属-载体相互作用的角度探究了溶出动力学,并且比较了不同氧化物中溶出的铑纳米颗粒结构差异。一系列原位表征表明,铑-铈二元氧化物中弱的相互作用导致了铑物种的快速溶出和随后的烧结,而铑-钐二元氧化物中强的相互作用则导致铑物种溶出缓慢且暴露受限。研究者采用将铑从铑-铈-钐三元氧化物中溶出的策略,获得了密度高且分散良好的铑纳米颗粒,证实了平衡金属-载体相互作用的必要性(图1)。

图1.金属-载体相互作用调控机制研究

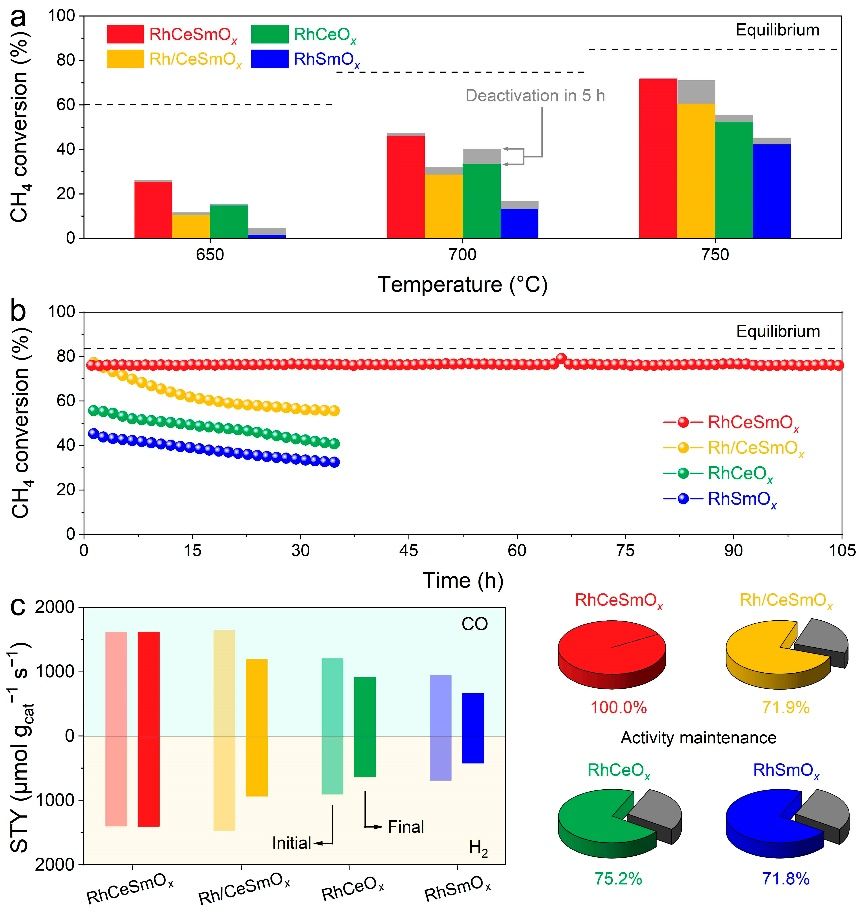

催化研究表明,溶出后的铑-铈-钐三元氧化物在甲烷干重整的苛刻反应条件下表现出高活性和长期稳定性(图2)。研究人员通过对铑-铈二元氧化物、铑-钐二元氧化物和铈-钐二元氧化物负载的铑颗粒的失活分析发现,单一金属与载体之间的相互作用或弱金属-载体相互作用难以抑制铑物种的烧结并可能引发积碳的生成,从而危及催化剂的稳定性。在铑-铈-钐三元氧化物中,平衡的金属-载体相互作用有助于纳米颗粒的均匀析出和结构的稳定性,能为未来设计和制造高效甲烷干重整催化剂提供启示。

图2. 甲烷干重整性能测试

该研究受到科技部、国家自然科学基金委、中国科学院等项目资助。曾杰教授、严涵特任副研究员为该论文的通讯作者,博士生叶勇杰、雷昊凡、西安交通大学高级工程师秦元斌为该论文的第一作者。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202503997

(合肥微尺度物质科学国家研究中心、科研部)