中国科大星系宇宙学重点实验室王慧元教授研究团队在《自然》发表最新成果,首次在观测中发现弥散矮星系异常高的成团性,证实了宇宙中神秘的“暗物质晕集聚偏置”(halo assembly bias)现象,并揭示其与矮星系演化及暗物质本质的深层关联。这项研究为理解星系形成机制和探索暗物质属性提供了重要观测依据。该成果于近日发表在国际知名期刊《自然》上。

矮星系在宇宙中普遍存在、数量众多,但其由于亮度小、观测难,是以往天文观测研究中易被忽视的星系族群。近年来,矮星系中越来越多的特殊观测现象为验证、发展已有结构形成理论、建立新理论提供了渠道,引起了国内外许多研究团队的高度关注。

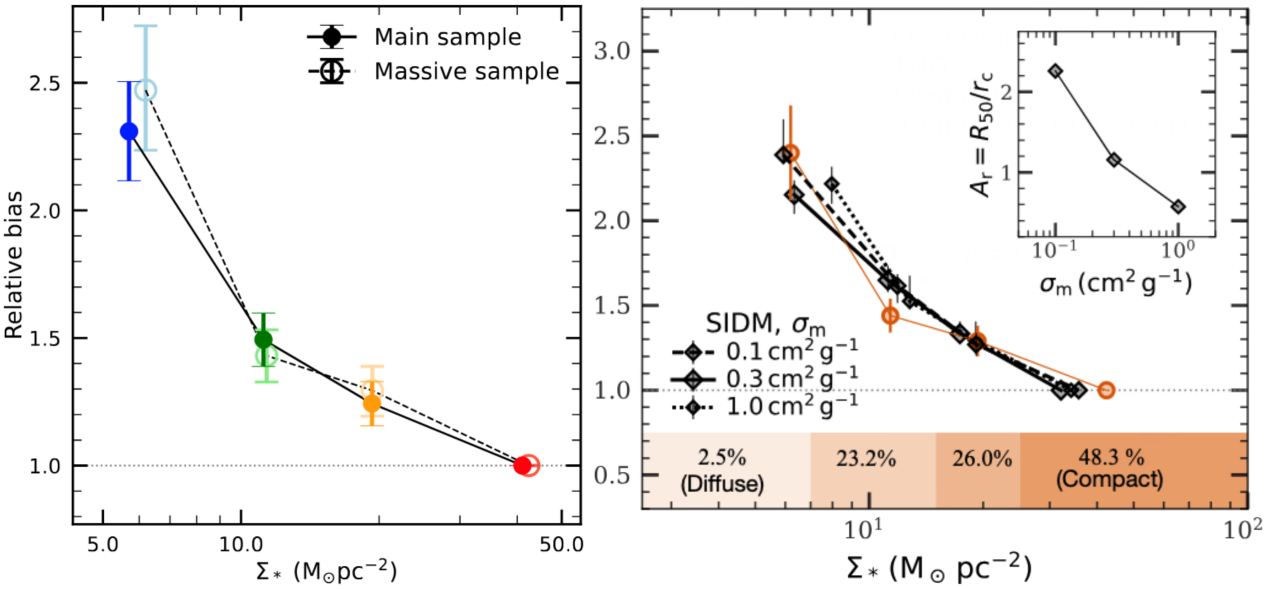

图片1 :(左图)观测中的孤立矮星系偏置和质量面密度的关系;(右图)基于ELUCID 模拟和自相互作用暗物质(SIDM)模型预测的孤立矮星系偏置(黑色线条)和观测结果(橙色线条)的对比。其中插图给出了由该工作约束的星系半径-SIDM暗晕核心半径比值随自相互作用散射截面的变化。

中国科大研究团队聚焦于孤立矮星系这一星系族群,从近邻宇宙的巡天观测出发,发现了弥散(diffuse)矮星系在宇宙空间的大尺度分布呈现异常高的成团性;而致密(compact)矮星系的成团性较低,接近于理论预期(图1左)。这一奇特的空间分布模式和以往基于大质量星系样本所得的经验结论(即越致密星系的成团性越高)完全相反,暗示了驱动矮星系形成和结构演化的新物理机制。

为了从理论上解释上述“倒转的成团性模式”,该研究团队借助ELUCID模拟重构了近邻宇宙大尺度物质密度场的形成历史,发现早期宇宙形成的年老暗物质晕(即暗晕)在当前宇宙所呈现的空间分布与弥散矮星系一致,而晚期形成的年轻暗晕则与致密矮星系一致。这一发现表明弥散矮星系产生于年老的暗晕中,而致密矮星系产生于年轻的暗晕中。因此,矮星系的成团性模式可以用暗晕的成团性模式(即暗晕形成历史-成团性关联,亦即暗晕集聚偏置)来解释。由于暗物质本身不发出可见光,难以观测,暗晕集聚偏置这一早已被宇宙结构形成理论所预言的现象,长期以来未能在观测中得到证实。该研究团队借助矮星系这一特殊星系族群,首次为暗晕集聚偏置的理论预言提供了高置信度的观测支持。

然而,“年老暗晕中形成弥散矮星系”这一新的观测发现,无法在现有标准冷暗物质(CDM)宇宙学框架的星系形成模型中得到解释。该研究团队考察了一系列主流星系形成模型,发现其均给出了和观测发现显著不同甚至相反的结论。这暗示了现有结构形成理论中重子物理甚至暗物质模型和真实宇宙之间有着不可调和的矛盾。

暗物质的本质是悬而未决的世纪科学难题。过去,利用星系结构约束暗物质模型以及参数空间已被广泛运用于天体物理学研究。该研究团队创新地引入了星系空间分布模式这一观测统计量,为暗物质本质提供了独立的约束方案。该研究团队发现,相比于CDM中星系形成模型的困难,自相互作用暗物质(SIDM)可以自然地导致“年老暗晕中形成弥散矮星系”这一反常现象(图1右):年老的暗晕中,暗物质自相互作用导致更多的“热量”注入暗晕核心,使暗晕核心结构膨胀;这一过程可显著削减暗晕核心处的引力场强度,于是阻碍了致密星系结构的形成。

该研究成果首次从观测上为暗晕集聚偏置提供高置信度支持,揭示了一种反常的暗晕-星系关联,暗示了标准冷暗物质宇宙结构形成理论的潜在问题,为进一步探索暗物质本质提供了关键线索。

中国科学技术大学博士后张子文、陈洋遥以及特任研究员容昱为该论文的共同第一作者,王慧元教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金委、中国科学院、中国博士后基金和唐仲英基金的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08965-5

(天文学系、科研部)